毛利博物館は、近代には華族の最高位である公爵の地位にあった旧萩(長州)藩主毛利氏の本邸を博物館として公開したものである。また所蔵している文化財は、すべて旧公爵毛利家に伝来したものであり、総数約20,000点に及ぶ。

このうち、重要文化財「毛利家文書」をはじめとする古文書10,000点余は、単に毛利家の歴史のみならず、日本の歴史、とりわけ武家権力の成立から成熟・消滅に至るまでの過程を明らかにする上で、欠くことができない重要な史料としてよく知られている。ただし江戸時代の古文書・古記録類のうち主として藩政に関わる数万点は、これより先山口県文書館に寄託され、「毛利家文庫」として公開されている。

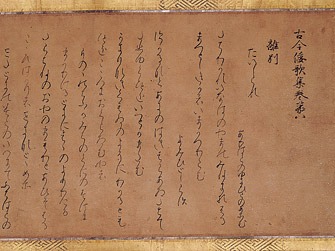

さらに平安時代以来の書跡・典籍類は、毛利氏が学問の家大江氏の流れをくむ家としての誇り高い伝統を有していたことを今に伝える貴重な品々だとされている。

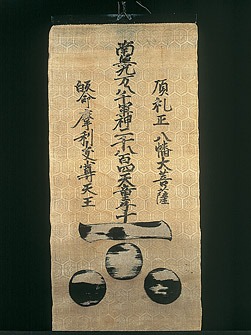

このほか、甲冑・刀剣・武具・馬具・衣裳・調度・茶道具・漆器・陶磁器・金工品などの美術工芸品や絵画など約3,000点を所蔵している。これらのうち大部分はいずれも毛利氏重代の品々、および当主ならびに同夫人所用のいわゆる大名道具であるが、そのほか「日本国王之印」・「通信符」をはじめとする大内氏ゆかりの対外貿易資料や、「討幕の密勅」など明治維新関連の歴史資料にも注目すべきものが多く見られる。

うち国宝は、雪舟筆「四季山水図」をはじめとする4件8点、重要文化財は「紙本著色毛利元就像」をはじめとする10件8,597点、山口県指定文化財は「漆絵枝菊椀(大内椀)」など10件373点に及び、西日本有数の博物館としてつとに知られている。

当館では、作品を末永くよりよい状態で保つため約2か月くらいの間隔ですべての資料が入れ替わるよう、年7回程度の展覧会(特別展・企画展、および平常展など)を企画している。その他広報や広汎な普及教育活動を展開して、これら文化財の保存・研究、およびその成果の普及活動に努めている。

画像クリックで説明を見ることができます。

| 大人 | 小・中学生 | ||

|---|---|---|---|

| 庭園 | 500円 (450円) |

250円 | |

| 博物館 | 企画展 | 900円 (810円) |

250円 |

| 特別展 (国宝) |

1,300円 (1,170円) |

250円 | |

| 共通券

(博物館+庭園) |

企画展 | 1,200円 (1,080円) |

250円 |

| 特別展 (国宝) |

1,500円 (1,350円) |

250円 | |

※( )内は大人20名以上の団体料金【小中学生は含めません】

※未就学児は無料

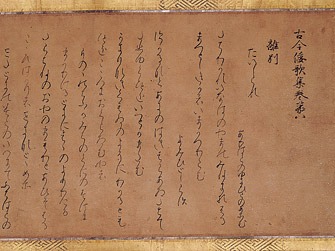

「山水長巻」と一般に呼ばれているこの図巻は、画聖と呼ばれる雪舟の代表作として知られている。春から始まり冬で終わる四季の山水の変化を、長さ16mにも及ぶ長巻の上に、雄大な構図でドラマチックに描き出している。図上の建物や人物は中国風であるが、微妙な四季の変化の描写は日本の自然を描いたものである。奥書に文明18年(1486)67歳の作とあることから、雪舟は、応永27年(1420)生まれであることがわかる。備中国赤浜(岡山県総社市)で生まれたとされる雪舟は、13歳のころ京都にのぼって相国寺の画僧周文に学んだという。寛正5年(1464)山口に移り、雪舟と号するようになった。応仁元年(1467)に大内氏の遣明船で中国に渡り、文明元年(1469)に帰国すると、画僧としての名声が高まった。その後も必ずしも山口に留まっていたわけではなく、豊後国(大分県)・美濃国(岐阜県)など諸国を巡歴し、山口に落ち着いたのは文明18年(1486)のこととされる。その後も雪舟は大内氏の庇護を受け、山口の雲谷庵で作画に努めたという。没年は諸説あるが、現在では永正3年(1506)に没したとする説が有力である。

本作品は大内氏の滅亡後、毛利氏が所有するようになり、以降毛利家の至宝として大切に保存され、現在にいたっている。

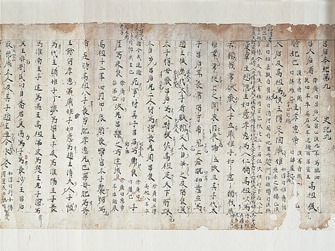

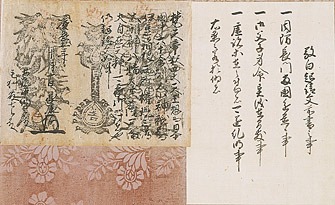

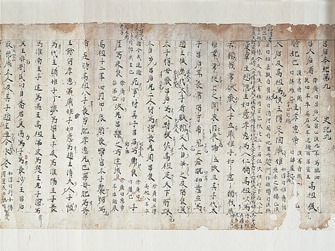

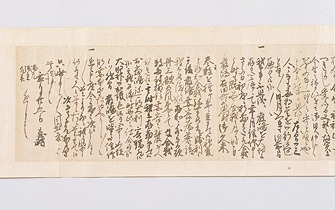

弘治3年(1557)11月25日毛利元就が、周防国富田(山口県周南市)の陣中で、長男毛利隆元・次男吉川元春・三男小早川隆景に与えた書状である。三兄弟が一致協力し、「毛利」の家名を大切にし、長くその存続を図るよう諭した14か条にわたる長文の手紙である。

この手紙は、大内氏を打倒したのちもなお、その旧領国周防国で頻発する反毛利氏の一揆を鎮圧するため、再度周防国へ出兵した陣中で書かれたものである。

当時の毛利氏は、大内氏を打倒したものの、大内氏の遺領をめぐって九州の大友氏や山陰の尼子氏と対立が続いていた。また、ともに大内氏を打倒した安芸国や備後国の国衆(くにしゅう)らは毛利氏の台頭を快くは思っていなかったし、毛利氏内部にも、急速に拡大させた領国を統治することのできる人材はなく、却って自己の所領を拡大させた譜代家臣のうちには、元就の権力が強くなることを恐れ、当主である毛利氏の意向に従わなくなるものが現れる始末であった。

この書状は、こうした現在の毛利氏の危機的な状況を三人の子どもにはっきりと認識させ、改めて兄弟が結束して毛利家の維持に努めていくことの必要性を説き、元就の政治構想を息子たちに伝えた意見書であり、単なる教訓とは異なるものであった。

後世毛利氏に危機が訪れるたびに、毛利輝元(元就の孫)はこの書状を持ち出し、一族結束の必要性を説いた。こうした努力の結果、毛利氏は江戸時代260年の間存続できたのであるが、こうした歴史的な事実を踏まえた伝説が、有名な毛利元就の「三矢の訓」であったと考えられている。

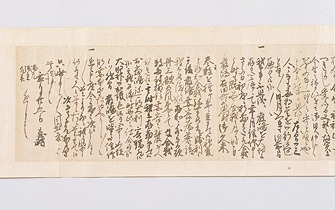

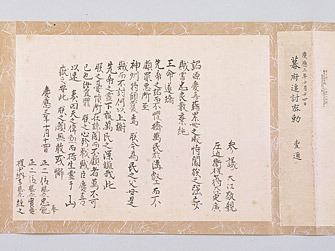

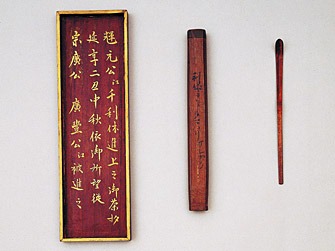

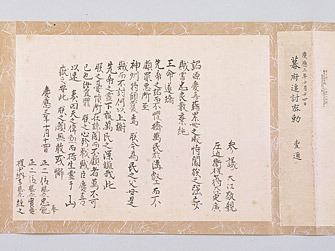

慶長5年(1600)10月10日、徳川家康が毛利輝元・秀就父子に対して、身命の安全を保証し、防長2か国を与える旨を誓った誓約文である。

豊臣秀吉死後の政局は、現体制の維持強化をめざす石田三成ら五奉行と、政権の実権を握ろうとする徳川家康との対立を基軸に展開していた。家康との対抗上三成は、安国寺恵瓊を通じ、前田利家の死後は五大老中家康に次ぐ実力を有していた毛利輝元に接近した。輝元もまた秀吉の遺命を守ることと、豊臣政権との一体化を図ることで領国支配の安定をめざす目的から三成に味方した。そして三成の挙兵にあたっては、同じく大老の宇喜多秀家と連名で諸大名に参陣を促している。その後も伊勢路・大津城の攻略で毛利軍は主力となったが、三成に敵対し、西軍の勝利を疑わしく感じていた吉川広家(輝元の従兄弟)が、毛利領国の保全を条件に家康と和睦し、毛利一門の重鎮であった福原広俊もまたそれに同調したため、毛利勢は関ヶ原での戦闘には参加せず、家康勝利の一因となった。

しかし戦闘の終結後家康は、三成の挙兵に積極的に賛同した輝元の責任を問い、その領国を没収しようとしたが、関ヶ原での毛利勢の活動に免じて、周防・長門両国(山口県)の領有のみ認めたのがこの証文である。

この証文は、江戸時代には毛利氏による防長2か国領有の根拠として非常に大切にされ、現在もなお金蒔絵の豪華な納箱に納められている。

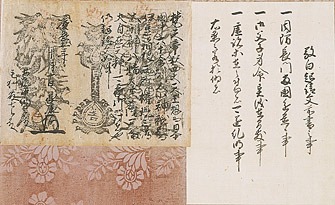

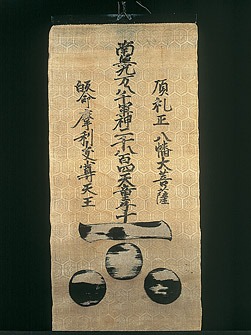

これは慶応3年(1867)10月14日付で長州藩主毛利敬親・定広(さだひろ:のちの元徳)父子に対して朝廷から出された、討幕を命じた内々の勅命である。

この勅命は勅としての書式としては異例のものであること、文面も通常の勅とは異なることなどから、現在では正式な手続を経て発行された勅命ではないと考えられている。一方、この日将軍徳川慶喜が大政を朝廷に奉還したことから、この時は密勅を受けた薩摩・長州両藩による討幕は実現しなかった。しかし、こうした勅命を与えられたことは、この後両藩を中心とした討幕運動に際し、大きな根拠となったとされている。

この年12月には、それまで討伐の対象とされていた長州藩主の罪は許され、官位も復旧し、入京が許されるとともに、王政復古の大号令が発せられた。さらに勢いを増した急進派は、翌年正月の鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍を打ち破ると、武力討幕の実現に向けて動き出すことになる。

身長87.3cm、反(そ)り3.5cm、鎬(しのぎ)造り、庵棟(刀の瀬が峯形のもの)、表裏に棒樋を掻(か)き流している。鍛(きたえ)は小板目でこまかに地沸(じにえ)がつき、刃文は小乱(こみだれ)で、二重刃が見られ総体に沸がよくついている。腰反(こしぞり)は高く、鋒の方へいって反りがやや伏し、腰元に踏張りがあるなど、鍛や刃文同様、古備前の特色をよくあらわしている。茎(なかご:柄の部分)は、少し摺り上げて(切り捨てること)表に銘を刻む。磨滅し読み難いが「備前國□□」とある。古来、備前で最も著名な友成の作と伝えられる。また棟に斬込みがあり、これは戦場で敵の刀を受けとめたあとで、この太刀の武勲を物語るものである。

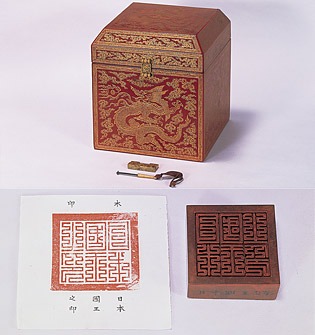

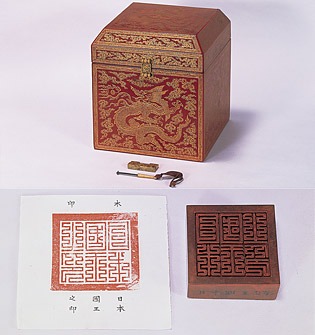

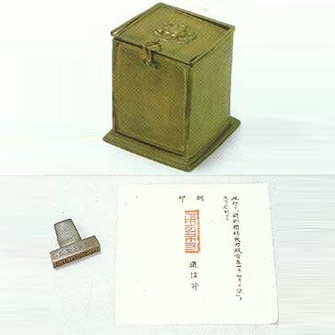

材はサクラ、印面は10.1cmの正方形で、高さは向って右側4.1cm、左側3.5cmと不同である。上方側面に「上」と線刻し、下方側面には「日本国王臣源」の墨書がある。印面は「日本国王之印」の六文字を二字あて三行に深く刻んでいる。

この印を捺印した大内義長(おおうちよしなが)の証判に「日本国昔年欽奉大明国勅賜御印壹顆」とあることや、「日本国王臣源」の墨書から、この印は明から足利義満に与えられた勘合印であったとされている。もっとも原印は金印であったが、戦乱の間に原印が失われたので、代用として製作されたものと考えられている。

印箱は縦・横とも20.1cm、高さ22.3cmの切面型で、朱漆に雲竜の沈金文様を施した豪華なものである。同じく雲竜の金象嵌(きんぞうがん)文様を施した錠前と鍵がともに残されているが、いずれの製作も中国明時代とみられ、当初からの印箱であると考えられている。

大内氏の滅亡後、この印の重要性を熟知していた毛利元就が入手し、以降毛利家の至宝の一つに加えられた逸品である。

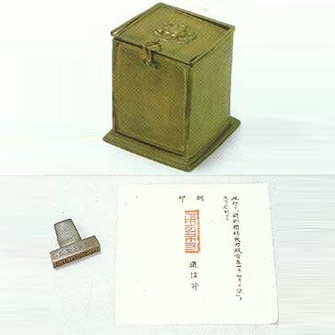

鋳銅製。総高4.7cm、印面は縦5.5cm、横1.7cmで、「通信符」三文字の向かって右半分が鋳出されている。つまみの頂点中央に、「上」字、印の側面に「朝鮮国賜大内殿通信右符」、印の上部向って右側に「景泰四年七月 日造」と陰刻している。景泰4年は日本の享徳2年(1453)にあたり、大内教弘(おおうちのりひろ)の時である。

本印は通信符を折半したうちの右印である。左印は朝鮮側に保管され、日本側より派遣された使節が正式な使節かどうか確認するために用いられたと思われる。大内氏は朝鮮王朝に対して使節を派遣するとき、この通信符を捺印した書簡をその使節に授け、正式な使節であることを証明したのである。

印箱は真鍮製で、総高9.4cm。内部は上下二段に分かれ、上段の底に朱肉の跡が残っているので、ここに印肉を入れていたものと思われる。下段にはさらに引き出しが設けられ、この中に印を納めたものと思われる。

この印は「日本国王之印」とともに大内氏の滅亡後毛利元就が入手し、以降毛利家によって大切に保存されてきた宝物の一つである。

この能装束は、毛利輝元が豊臣秀吉から与えられたものと伝えられている。身丈145.0cm、裄61.0cm、袷(あわせ)仕立である。紅と萌葱(もえぎ)染めの三枚綾地を、山形を横に連ねた(稲妻形の)地文様として織り、片身は紅色を多く出し、片身は萌葱色を多くして、片身替(かたみがわり)としている。上文として菊文と桐文をすえ、菊文は紅・白・藍・萌葱・紫・鉄色にかえて変化をもたせ、桐文もまたひとつの文のうちに白・紅・董(すみれ)・縹(はなだ)と部分的に色を変えている。幾何的な稲妻の曲折は奔放な流れを感じさせ、規則的な菊桐文の配置は奔放さをおさえる役割をはたしている。黄色の多用と山形によって、この唐織には個性の強い性格の女性をあらわそうとする意図がうかがえる。裏には紅平絹をもちい、後身裾隅に黒印がある。

唐織とは本来は、中国から渡来した綾織物の総称であったが、やがて経(たて)に生糸を用い、地緯糸(じよこいと)を三枚綾に織り込み、その間に各種の絵緯糸(えぬきいと)を刺繍のように浮かせて花鳥・菱花などの文様をあらわした絹織物のことをさすようになったという。唐織で作った能装束は、主として女役が表着に用いる小袖形の詰袖の装束であるが、男役であっても、若い公達などの衣装に用いることがある。能装束の中ではもっとも華麗なものであるが、この唐織は、なかでも桃山時代の華麗な唐織の姿を現在によく留めた逸品である。

身丈(みたけ)79.0cm、裄(ゆき)95.0cm。この直垂は、鎧(よろい)の下に着用する鎧直垂(よろいひたたれ)であり、永録3年(1560)毛利元就が正親町天皇の即位料を献上したことに対し、将軍足利義輝から褒美として与えられたものである。江戸時代に松平定信が編纂した『集古十種(しゅうこじっしゅ)』にも記載されるなど、古来より著名なものである。

保存状態も良く、桃山時代以前の鎧直垂としては稀有の遺例とされ貴重である。上下とも表は地・文とも緯糸(よこいと)の三枚綾地に、白・黄・紫色で桐丸文を、萌葱(もえぎ)・濃萌葱(こいもえぎ)系で地の雲文を織出す風通様大和錦であり、裏は白平絹の袷仕立(あわせじたて)である。袖口を小さくして袖括りをつけ、袴(はかま)の裾にも括りを設けて活動性をもたせている。菊綴は打紐でなく總状のものをつける。

鎧直垂は鎧の下に着用するため、通常の直垂より小ぶりに仕立てられているが、武家の台頭とともに、戦場で武威を示すための晴れ着として、錦など豪華なものが作られるようになったという。

この大内椀は本椀(総高9.5cm、口径12.9cm)・平椀(総高8.9cm、口径14.7cm)、汁椀(総高6.2cm、口径11.8cm)、壺椀(総高10.6cm、口径9.7cm)の四椀一組からなり、現在5組伝存している。総体は潤み朱であり、両端を金箔で縁取りし、その内側に黒漆の雲形を描き、雲形にはさまれた中央部分に黄漆で枝菊文を描く。そして枝菊の間には金箔で四菱文(大内菱文)を散らしているのが特徴的である。

李朝実録によれば室町時代には、椀や盆その他の漆器が大内氏の対朝鮮貿易品として盛んに輸出されていたようである。しかし大内氏の滅亡後、その遺品も散逸してしまったため、この大内椀は古大内塗としては貴重な作例となってしまった。

なお、現在の大内塗は明治期にこの大内椀などを参考にして再興されたものである。

兜の下部側面に朝顔が描かれているので、通例このように呼ばれている。慶長4年(1599)9月、父の毛利輝元とともに、大坂城において初めて豊臣秀頼に挨拶した毛利秀就(輝元の長男)が、秀頼から与えられたものと伝えられ、少年用の美しい具足である。金小札紅白糸威(きんこざねこうはくいとおどし)の胴丸で、胴の仕立は長側四段、立挙三段、草摺(くさずり)六間四段下り。胸板には菊桐紋蒔絵がある。兜は烏帽子形(えぼしなり)、立物は獅噛、吹返に蒔絵で桐紋をあらわす。喉輪(のどわ)は垂三段下り。大袖は垂五段で、冠板に菊桐紋蒔絵を施す。籠手は篠金、輪鎖繋ぎ。佩楯(はいだて)は亀甲縫いで、裾板三間。臑当(すねあて)は三本篠の亀甲立挙付である。胴高27cm、兜高25cm。童具足であるが、中世からの伝統的甲胄の様式を伝え、かつ豪華な金小札と金蒔絵を加え、桃山時代の特色を見せる優品である。

現在「毛利秀就関係資料」として、萩藩の初代藩主毛利秀就所用の武具などと一括して山口県指定有形文化財に指定されている。

萩藩の第13代藩主毛利敬親(たかちか)の肖像画である。伝統的な束帯姿で描かれているが、容貌は写実的であることから、敬親の死後まもなく、写真などを参考に書かれたものと思われる。敬親は、文政2年(1819)11代藩主毛利斉元(なりもと)の長子として江戸麻布邸で生まれた。天保8年(1837)12代藩主毛利斉広(なりとう)が急死したことから、跡を継いで第13代藩主となった。

当時は藩財政が極度に逼迫する一方、迫り来る西洋列強に対抗して海防を充実させなくてはならない困難な時代であったため、敬親の初政は藩財政再建と軍備充実に費やされた。

嘉永6年(1853)に黒船が来航すると、萩藩も江戸湾の羽田(はねだ)、続いて相模(さがみ)の警備を命じられ、日米修好通商条約(安政条約)の締結をめぐっては、兵庫の警備を命じられている。このころから外様大名であっても幕政に意見を具申することが目立つようになり、敬親もまた永井雅楽(ながいうた)の献策に従い、積極的開国策である「航海遠略策」を幕府や朝廷に献策している。その後藩内で強硬な攘夷派が主流を占めるようになると、藩論を攘夷に転換させ、文久3年(1863)には他藩に先駆けて攘夷を決行し、孝明天皇から褒勅を与えられるなど、雄藩としての面目を施している。しかし、この動きに反発する幕府や薩摩藩によって御所から遠ざけられると、藩兵を上京させ退勢の挽回を図ったが、逆に禁門の変に敗れ、幕府から官位や一字を剥奪され、追討を受ける身となった。

その後敬親自身は萩で謹慎していたが、その間藩内では倒幕派が政権を握って幕府と対決、薩摩藩の支援もあり幕府軍を撃退すると、倒幕派の公家と結んで「討幕の密勅」を与えられた。この時は将軍徳川慶喜が大政奉還を行い、政権を朝廷に返上したため討幕は実現しなかったが、その後王政復古が実施されると、敬親の罪は払拭され、新政権への参加を求められた。病を得たため敬親は政権には参加せず、明治2年(1869)養子元徳(もとのり)に家督を譲り敬親は隠居し、明治4年(1871)53歳で没している。墓は香山墓所(山口市)にある。諡(おくりな)は忠正公(ちゅうせいこう)。

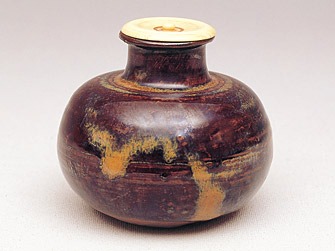

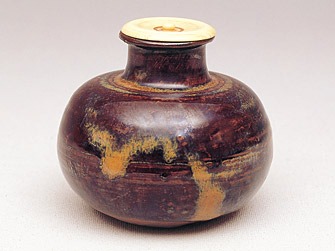

総高9.2cm、口径12.5cm。腰が強く張り、口部へ行くにしたがってすぼまりぎみにつくられた胴部に、高い高台がつけられている。釉薬(ゆうやく)は土灰釉で、碗上部は比較的によくとけているが、高台まわりは不充分である。総じて焼成温度はあまり高くなかったと思われる。器形に特徴があり、いわゆる李朝の祭器によく似ている。和風化を指摘することが、造形的にむずかしく、おそらく朝鮮半島から渡来した工人が、その初期につくりあげたものと思われる。この茶碗には江戸初期の俳人松江重頼の「ふかす共露ながら見む萩茶碗」の短冊が添っている。

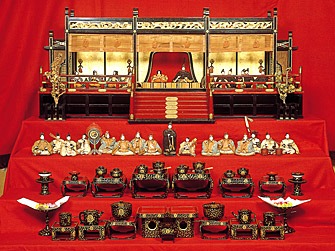

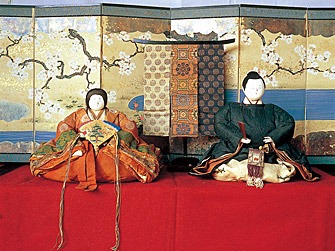

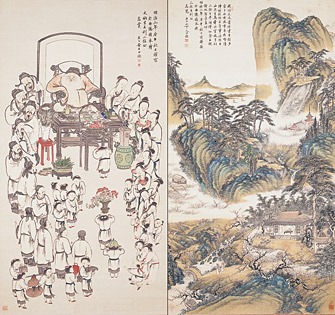

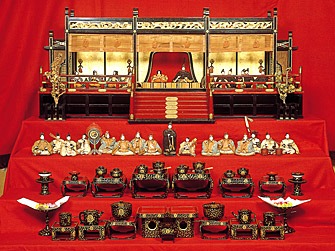

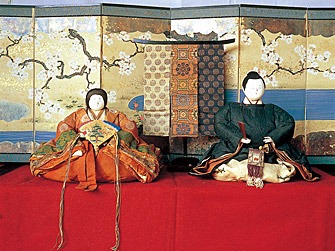

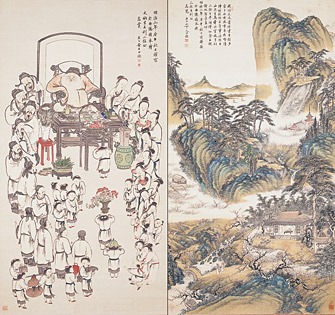

公家の装束を忠実に模した雛人形を有職雛とよぶ。この毛利家の有職雛は、19世紀中頃、12代藩主毛利斉広(なりとう)の娘都美姫(とみひめ)のためにつくられたものという。30体以上の人形がほぼ当時の姿で残り、なかでも立ち姿で賀詞を奏する奏者(そうじゃ)は珍しいとされる。

江戸中期の人形師雛屋次郎左衛門が考案したことから次郎左衛門雛とよばれるこの雛人形は、丸顔にひき目かぎ鼻が特徴の愛らしい雛人形である。上品な顔立ちが大名家の子女に好まれ、幕末にいたるまで愛好されたという。毛利家ゆかりの次郎左衛門雛は、現在3対の内裏雛が遺っている。

丸壷茶入の名器として、「大正名器鑑」にも収録された茶入である。銘のもとになった後水尾天皇(ごみずのおてんのう)の発句「おしむらむ人とおもへはほとときす」、僧沢庵(たくあん)の書状がともに伝わっている。

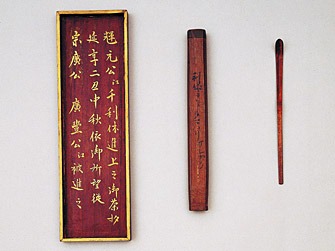

侘茶を大成した桃山時代の茶人千利休(せんのりきゅう)自作の茶杓であり、漆で拭いた中節・蟻腰のいわゆる利休型と呼ばれる茶杓である。『南方録(なんぼうろく)』に「毛利殿は休の門弟ナリ」とあることから、利休の茶席に招かれた毛利輝元(もうりてるもと)が利休から与えられたものと考えられている。

南画の大家田能村竹田(たのむらちくでん)の画業を継いだ田能村直入(たのむらちょくにゅう)が描いた南画の大作である。青緑山水図とは山を群青や緑青で彩色する中国山水画の一形式であり、郭子儀は子だくさんで立身出世したことから長寿・繁栄の画題とされる中国唐代の武将である。青緑山水図は明治3年(1970)毛利元徳(もうりもとのり)に、郭子儀図は同年毛利敬親(もうりたかちか)に披露され、翌々年ともに毛利家に献上されたものである。

頼山陽(らいさんよう)が描いた三幅対の山水図である。頼山陽は広島藩儒頼春水(らいしゅんすい)の子であったが、のち上京し長らく京都で暮らしていた。そのころ同じく京都で暮らしていた萩藩第9代藩主毛利斉房(もうりなりふさ)の夫人貞操院(ていそういん)に詩書を手ほどきしていたことから、この絵も山陽が貞操院に献上したものであり、大変丁寧な筆致で春夏秋の山容が描かれている。